浦東新區(qū)衛(wèi)生間防水堵漏加固

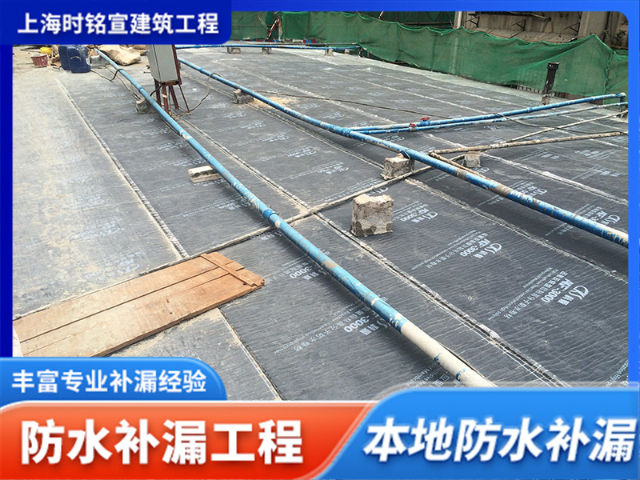

隨著綠色建筑理念的普及,防水材料正向環(huán)保化、低能耗方向升級。 例如,水性涂料替代溶劑型產(chǎn)品減少VOC排放,可回收高分子卷材降低資源浪費。同時,智能化檢測技術(如紅外熱成像、濕度傳感器)的應用,能準確定位滲漏點,避免“盲目開挖”,減少施工對環(huán)境的干擾。防水堵漏不僅是技術工程,更是對建筑生命力的守護。從家庭裝修到大型基建,選擇優(yōu)良材料、依托專業(yè)團隊、注重長效維護,才能讓建筑在風雨中屹立不倒,為人們創(chuàng)造安全、舒適的生活空間。防水堵漏是建筑工程中的"隱形衛(wèi)士",默默守護建筑的耐久性與安全性。浦東新區(qū)衛(wèi)生間防水堵漏加固

全球化背景下,防水堵漏技術呈現(xiàn)“引進-改良-輸出”的螺旋升級。 日本研發(fā)的“電滲透脈沖阻水系統(tǒng)”通過微電流改變水分子極性,使墻體形成反向電勢差,可主動驅離滲水,在歐洲古建筑修復中廣泛應用。中國團隊針對南方梅雨氣候改良該技術,將電壓從24V降至12V以適配潮濕環(huán)境,并在混凝土中預埋導電網(wǎng)格,阻水效率提升至98%。反向輸出的案例中,中東某超高層項目采用國產(chǎn)“自修復防水砂漿”,其內(nèi)置微膠囊遇水破裂釋放結晶物質(zhì),30秒內(nèi)閉合0.2mm裂縫,成功抵御50℃溫差與沙塵侵蝕。此類技術交互既規(guī)避了壁壘,又催生出區(qū)域適應性解決方案。閔行區(qū)地下室防水堵漏方案防水堵漏不僅是建筑的"防護網(wǎng)",更是居住者健康生活的保障。

文物古跡承載歷史文化價值,防水堵漏是保護關鍵。古建筑多為磚木結構,滲漏會使木材腐朽、磚石風化。以古建筑屋面為例,傳統(tǒng)藝如小青瓦鋪設,要保證瓦面搭接緊密,脊部用特制灰漿密封防水。對于磚石墻體,采用透氣性好的防水加固材料,避免防水處理影響文物原有風貌。地下遺址防水要考慮地下水壓力,采用灌漿等工藝封堵滲漏點,安裝排水系統(tǒng)疏導積水。定期對文物古跡進行勘察,根據(jù)材質(zhì)、年代、環(huán)境等因素,制定針對性防水維護方案。

不同建筑場景對防水堵漏的需求差異明顯: 老舊小區(qū)改造:針對磚混結構墻體風化,采用硅烷浸漬劑形成透氣防水膜,抗鹽霧腐蝕能力提升50%,且不改變外立面色彩; 數(shù)據(jù)中心防水:機房地面鋪設導靜電型自流平涂料,既能防潮又能釋放靜電,濕度波動控制在±5%以內(nèi); 地鐵隧道工程:使用膨潤土防水毯遇水膨脹12倍,自動封堵盾構接縫,抗水壓能力達0.8MPa; 農(nóng)業(yè)大棚防滲:光催化TPO膜通過分解有機物防止藻類滋生,透光率保持85%以上。 某生態(tài)公園項目通過“堵漏+排水+濕度調(diào)控”一體化設計,將滲漏導致的植被死亡率從22%降至3%,印證了場景化方案的商業(yè)價值。地下室、泳池等特殊區(qū)域的防水堵漏,需要采用更高標準的材料和工藝。

現(xiàn)代防水堵漏已從單一修補發(fā)展為系統(tǒng)化工程科學。 以高分子聚合物為例,其分子結構可自適應建筑形變,如TPO(熱塑性聚烯烴)卷材在-40℃至120℃區(qū)間仍能保持柔韌性,徹底解決傳統(tǒng)瀝青卷材低溫脆裂、高溫流淌的缺陷。針對混凝土滲漏,納米滲透結晶技術通過化學反應生成枝狀結晶體,深度填充0.4mm以下的微裂縫,抗水壓強度達1.2MPa以上。而注漿堵漏技術則采用雙組份環(huán)氧樹脂,通過高壓設備注入裂縫后形成蜂窩狀固結體,抗拉強度提升3倍。某大型地下綜合管廊項目實測數(shù)據(jù)顯示,此類組合方案使?jié)B漏復發(fā)率從35%降至2%以下,使用壽命延長至25年。技術迭代正推動行業(yè)從“被動應急”轉向“全周期防護”。在施工過程,防水堵漏的每一道工序都需嚴格把關,確保無遺漏。松江區(qū)快速防水堵漏方案

防水堵漏工程的成功,離不開優(yōu)良材料和精湛工藝的結合。浦東新區(qū)衛(wèi)生間防水堵漏加固

別墅業(yè)主對居住品質(zhì)要求高,防水堵漏是保障舒適生活的基礎。 屋頂防水關乎室內(nèi)空間完整性,一旦漏水,可能損壞天花板裝修、家具等。庭院游泳池、地下室、衛(wèi)生間等區(qū)域防水也很關鍵。別墅屋頂造型多樣,施工時要根據(jù)不同造型選擇合適的防水方式,復雜部位加強處理。庭院游泳池防水要兼顧美觀和耐用,選用優(yōu)良防水材料,做好池體結構防水和表面防水。地下室防水注重防潮和防滲漏,通過多重防水措施,如防水卷材、防水涂料結合,打造干燥的地下空間。衛(wèi)生間防水確保排水順暢,做好地漏、墻角等部位防水,提升居住舒適度。浦東新區(qū)衛(wèi)生間防水堵漏加固

- 普陀區(qū)廚房防水堵漏施工 2025-04-24

- 楊浦區(qū)衛(wèi)生間防水堵漏效果檢測 2025-04-24

- 崇明區(qū)高效防水堵漏服務 2025-04-24

- 虹口區(qū)長效防水堵漏測試 2025-04-24

- 徐匯區(qū)橋梁防水堵漏質(zhì)量檢測 2025-04-24

- 長寧區(qū)環(huán)保防水堵漏公司 2025-04-24

- 黃浦區(qū)新型防水堵漏技術革新 2025-04-24

- 虹口區(qū)地下室防水堵漏行業(yè) 2025-04-24

- 上海柔性防水堵漏工程 2025-04-24

- 黃浦區(qū)防水堵漏技巧 2025-04-24

- 南通鋁合金收邊線條現(xiàn)貨 2025-04-24

- 附近屋面電話 2025-04-24

- 徐匯區(qū)什么是粘合劑售后服務 2025-04-24

- 蘇州節(jié)能鈑金加工價格表 2025-04-24

- 天津無縫毛細管性價比 2025-04-24

- 國產(chǎn)不銹鋼精密管哪家好 2025-04-24

- 浦東新區(qū)公寓監(jiān)理費用 2025-04-24

- 吉林新型裝潢 2025-04-24

- 黃浦區(qū)優(yōu)勢輕質(zhì)材料專賣店 2025-04-24

- 普陀區(qū)廚房防水堵漏施工 2025-04-24